この記事では、「合格率データ」と「私の受験経験」から中小企業診断士試験の難易度について解説したいと思います。

最初に結論をいうと、中小企業診断士試験は「働きながらの勉強でも合格できる意外と取りやすい資格」です。

もちろん、相応の努力は必要になります。

中小企業診断士試験の合格率から分かる難易度

1次試験・2次試験の合格率

直近10年の合格率は、以下の表のとおり、1次試験、2次試験ともにだいたい20%前後となっています。

【1次試験】

| 年度 | 受験者数 | 試験合格者数 | 試験 |

| H22 | 15,922 | 2,533 | 15.90% |

| H23 | 15,803 | 2,590 | 16.40% |

| H24 | 14,981 | 3,519 | 23.50% |

| H25 | 14,252 | 3,094 | 21.70% |

| H26 | 13,805 | 3,207 | 23.20% |

| H27 | 13,186 | 3,426 | 26.00% |

| H28 | 13,605 | 2,404 | 17.70% |

| H29 | 14,343 | 3,106 | 21.70% |

| H30 | 13,773 | 3,236 | 23.50% |

| R1 | 14,691 | 4,444 | 30.20% |

【2次試験】

| 年度 | 受験者数 | 試験合格者数 | 試験 |

| H22 | 4,736 | 925 | 19.50% |

| H23 | 4,003 | 790 | 19.70% |

| H24 | 4,878 | 1,220 | 25.00% |

| H25 | 4,907 | 910 | 18.50% |

| H26 | 4,885 | 1,185 | 24.30% |

| H27 | 4,941 | 944 | 19.10% |

| H28 | 4,394 | 842 | 19.20% |

| H29 | 4,279 | 828 | 19.40% |

| H30 | 4,812 | 905 | 18.80% |

| R1 | 5,954 | 1,088 | 18.30% |

つまり、試験全体の合格率は20%×20%で4%となります。

まぁまぁなすおくんちょっと待ってください。少し違う角度からみてみましょう。

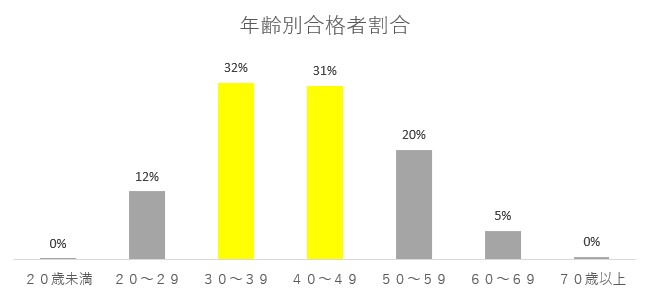

合格者の年代割合

合格者の年代割合をみていきます。

中小企業診断士試験単独でみるよりも、他の資格と比較した方が難易度が掴みやすいため、TACの難易度ランキングで最難関とされる星5つの公認会計士試験と比較します。ちなみに中小企業診断士試験は星4つとされています。

中小企業診断士試験(令和元年度)の合格者の年代割合は以下のとおりです。合格者は30代〜40代が多いです。また、60代も5%程度おり、幅広い年齢の方が合格していることが分かります。

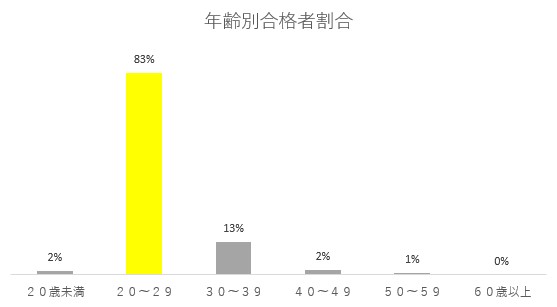

次に、公認会計士試験をみていきます。公認会計士試験(平成30年度)の合格者の年代割合は以下のとおりです。20代が83%と突出して多くなっています。

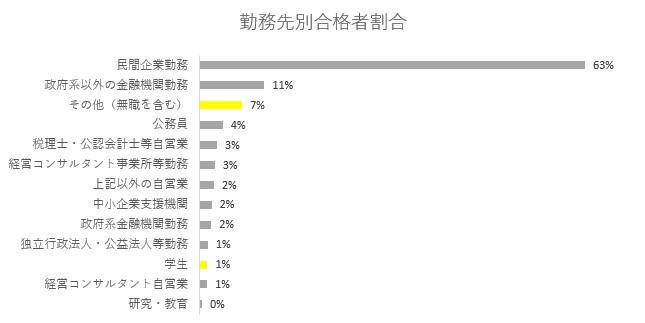

合格者の職業割合

合格者の職業の割合をみていきます。

中小企業診断士試験(令和元年度)の合格者の職業割合は、以下のとおりです。合格者の92%は仕事をしている社会人です。学生や無職の人は8%と少数派です。

次に、公認会計士試験をみていきます。公認会計士試験(平成30年度)の受験者の職業割合は以下のとおりです。学生や無職の人が85%を占め、社会人が少数派です。

合格率から分かる難易度

つまり、公認会計士は20代の学び盛りの学生たちが、自分の持てる時間を全て注ぎ込んで「受からなければ後がない」ぐらいの勢いで勉強しているのです。

それに対して、中小企業診断士は30〜40代の仕事を持つ中年が、仕事をする傍ら「本業のスキルアップになるし受かったらラッキー」ぐらいのノリで勉強しているのです。

すみません。もちろん勉強のスタンスは人によりますが、大体のイメージはこんな感じです。

そのため、中小企業診断士試験をの難易度を分かりやすく例えるとすれば「野球が趣味のサラリーマンが中年草野球大会で全国大会に出場する」ぐらいの難易度になります。

世間では中小企業診断士は難関資格でめちゃめちゃ難しいという印象をもたれがちですが、実は「働きながらの勉強でも合格できる意外と取りやすい資格」なのです。

もちろん、相応の努力は必要です。

一方、公認会計士試験は「将来プロ野球選手になりたい高校生が死に物狂いで練習して甲子園に出場する」ぐらいの難易度で、努力すればだれでも取得できる資格ではありません。

星5つと星4つの試験には難易度にかなりの差があるのです。

実際に受験して感じた難易度と勉強時間

ここからは私が実際に受験して感じた難易度と勉強時間について書きます。

結論から言うと、1次試験の難易度はそこまで高くないです。とはいえ1日1時間の勉強を1年ぐらい続ける努力は必要です。

2次試験の難易度は1次試験に比べて格段に難易度が上がります。勉強法を間違えると何度も落ちてしまうので、短期合格のためには通信講座が必須となります。

1次試験の難易度と勉強時間

1次試験の難易度は、正直そこまで高くないです。

なぜなら1次試験は基本的に「覚える」ことだけで対応できるからです。

暗記については科学的に有効な方法が確立されています。このへんの知識を押さえて、最適な教材を使えば、短期合格も可能です。

勉強法や教材については以下の記事を参考にしてください。

ただし、1次試験は広く浅い知識を問われるので、そこそこの勉強量は必要になります。

私の場合は、基本的に1日1時間の勉強を1年間続けて合格できました。

仕事の都合で勉強できない日もそこそこあったので、勉強時間は、大体250時間程度だったかと思います。

私の場合は、経済系学部出身で経済学、経営学に関する知識がそこそこあったので、比較的勉強時間が短くなっているかと思います。一般的には300〜400時間は必要かと思います。まぁ人によって大きく変わりますが。

2次試験の難易度と勉強時間

私は養成課程組で2次試験を受験していないので、合格体験を語ることができないのですが、2次試験受験に向けて勉強はしていたので、その時の経験を活かして書きます。

2次試験の難易度は、1次試験に比べて格段に高いです。

なぜなら2次試験は、筆記試験なので読解力、論理的思考力、文章力が総合的に問われるからです。

1次試験は基本的に「覚える」ことに集中すればよかったのですが、2次試験は、「覚える」ことに加えて「読む」「考える」「書く」という3つの能力が問われるので、1次試験と比べてかなり難易度が上がります。

私の知人にも1次試験はストレートで受かったのに、2次試験は3回落ちた方がいました。そのぐらい1次試験とは難易度が違うのです。

さらに、2次試験は過去問の解答が示されておらず、得点基準が分かりにくく独学での学習が難しいため、通信講座が必須になります。

勉強時間としては、大体200〜300時間の方が多いようです。

まとめ

今回の記事のまとめです。

- 中小企業診断士試験は「働きながらの勉強でも合格できる意外と取りやすい資格」

- 1次試験の難易度は、そこまで高くない。とはいえ1日1時間の勉強を1年間続けるぐらいの努力は必要。

- 2次試験の難易度は、1次試験に比べると格段に高い。勉強法を間違えると何回も落ちる。

- 中小企業診断士試験合格に必要な時間は、人によるが、最低でも500時間ぐらいは想定しておいた方がいい。

以上、中小企業診断士試験の難易度についての解説でした。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。